Pedro* llega a las 9:00 de la mañana a una Escuela Intercultural Bilingüe (EIB) en el municipio Maracaibo.

—¡Anaas wattama’at!

— ¿Jamaya jiia? —le dice alegremente en wayuunaiki a las niñas, niños y adolescentes para darle los buenos días y preguntarles cómo están.

— ¡Anaa! —le responden apenas seis de los más de 40 estudiantes presentes para hacerle saber que están bien.

Los demás se miran entre ellos tratando de entender. Pedro lo nota y prefiere seguir hablando pero en castellano.

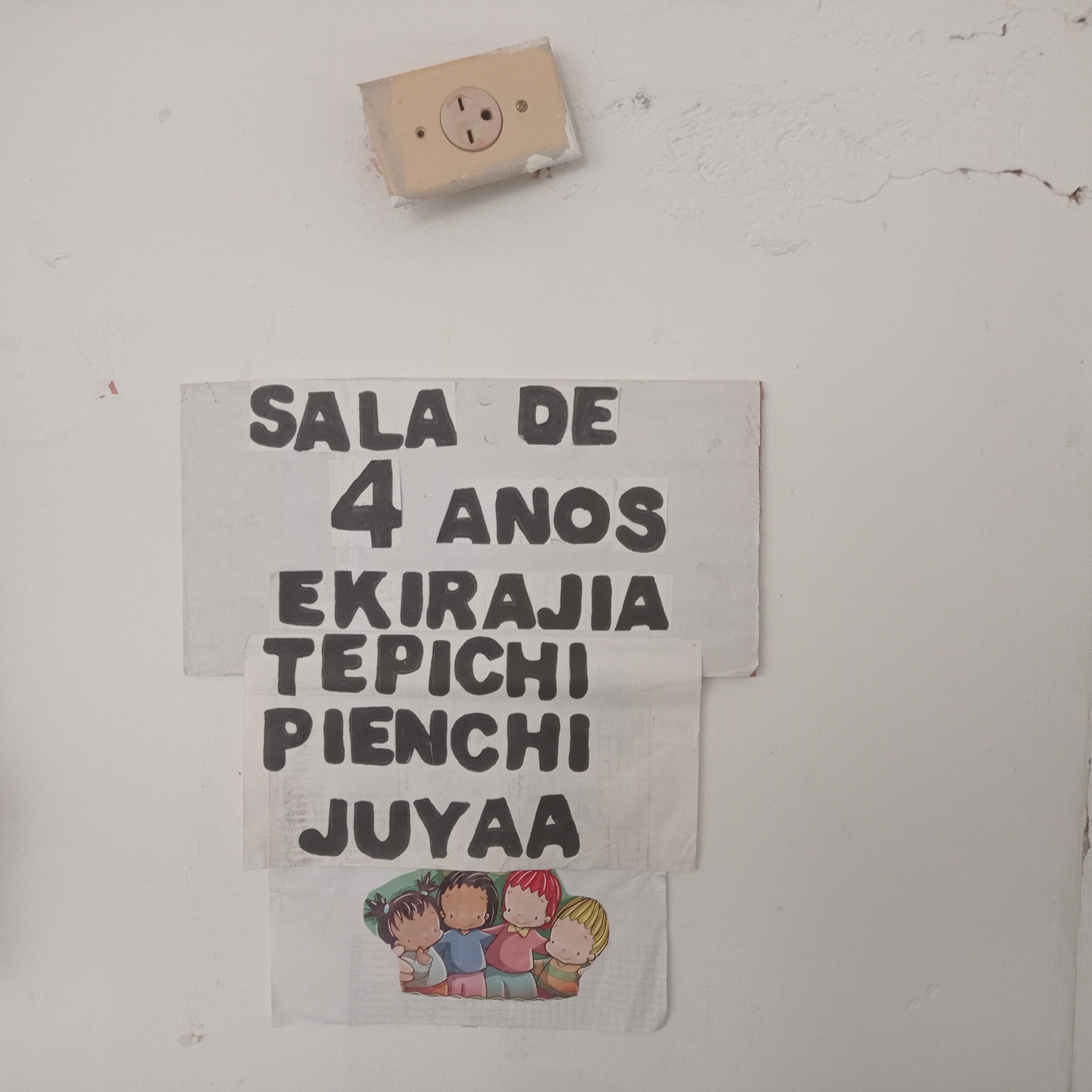

Pese a que Venezuela cuenta con un marco legal que reconoce y promueve la educación intercultural bilingüe y es una modalidad del Sistema Educativo Nacional, la implementación de este modelo es superficial y no le garantiza el derecho a una educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes.

Lea también: El conflicto en Catatumbo: ¿cómo afecta a niños, niñas y adolescentes?

El Ministerio para la Educación no garantiza el diseño curricular, el calendario escolar, los materiales didácticos y la formación de los docentes para esta modalidad, que tiene el objetivo de preservar las lenguas y culturas indígenas; mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; fortalecer su identidad y promover la interculturalidad.

La EIB es esencial para prevenir la extinción de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Foto de Francisco Rincón.

La EIB es esencial para prevenir la extinción de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Foto de Francisco Rincón.

Amenazas a la educación

Marta*, una profesora de lenguaje y literatura de 1ero a 3er año, asegura que son los docentes y el personal directivo quienes por autogestión y vocación sostienen la educación intercultural bilingüe.

“El Ministerio no dota a las instituciones de nada. No tenemos recursos pedagógicos indígenas como diccionarios, libros de lectura, materiales didácticos y audiovisuales. Nos hemos visto en la necesidad de hacer algunos por nuestra cuenta, incluso, con ayuda de los estudiantes, todo por vocación. Una trata de reforzar con lo que pueda, pero con tantas carencias es muy difícil. Para ser sincera no existen las condiciones para que tengan un aprendizaje significativo. Es muy triste cuando comparamos nuestra situación y la calidad educativa con las escuelas interculturales bilingües de la Guajira colombiana”, lamenta.

Su relato coincide con investigaciones académicas. Una de ellas es la Evaluación de la educación intercultural bilingüe en las escuelas indígenas del Zulia y Amazonas, de 2018, que concluyó que la enseñanza del idioma puede estar bajo la responsabilidad de docentes no hablantes de la lengua; y que la mayoría de los planteles no cuenta con una infraestructura física acorde a las necesidades de la educación intercultural bilingüe.

Asimismo, determinó que muchos no cuentan con materiales didácticos o están desactualizados. Y que los docentes más motivados elaboran, mejoran y actualizan sus propios recursos pedagógicos.

Los docentes sostienen la educación intercultural bilingüe. Foto de Francisco Rincón.

Los docentes sostienen la educación intercultural bilingüe. Foto de Francisco Rincón.

Otro estudio reveló que no existe un programa que materialice los lineamientos de la Constitución venezolana que muestre que en las zonas indígenas se está aplicando el currículo de educación básica y el contenido intercultural queda en el esfuerzo de los maestros, y otro más concluyó que los contenidos que se dan en áreas como matemática y literatura son actividades programadas para alumnos de cualquier escuela estadal o nacional, no para una escuela con una dinámica intercultural y bilingüe.

Todas coinciden en la advertencia sobre el peligro de extinción de usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Docentes consultadas en Zulia detallaron que apenas dos o tres de sus alumnos de secciones con más de 40 estudiantes son bilingües.

Este dato resulta paradójico, pues se trata del estado que tiene la mayor presencia de indígenas en el país y además contradice a las autoridades locales del Centro de la Calidad Educativa quienes han asegurado que “la educación intercultural bilingüe es fundamental para la preservación de la cultura originaria en la nación y el Ministerio ofrece todas las herramientas para que se multiplique la cultura ancestral”.

Lea también: 5 preguntas sobre la niñez y la adolescencia en zonas mineras al sur de Venezuela

Maestras señalan que no existe una planificación para los proyectos educativos para pueblos indígenas y que los planes de estudio están incompletos. Además, en algunas escuelas se ven en la necesidad de usar libros de la Colección Bicentenaria que “tienen grandes vacíos, fallas, no se relacionan con la cultura, no están traducidos y son muy superficiales”.

“Siento mucha frustración y desmotivación por no tener los materiales ni las herramientas pedagógicas que necesitamos. Los muchachos no van a salir preparados como deberían, si acaso a medias. No sé dónde quedará esa dignificación de los pueblos indígenas de la que tanto hablan (gobierno)”, expresa una maestra que solicitó mantener su nombre en el anonimato.

Los docentes no cuentan con suficiente apoyo económico para el traslado a comunidades rurales, indígenas o fronterizas. Foto de Francisco Rincón.

Los docentes no cuentan con suficiente apoyo económico para el traslado a comunidades rurales, indígenas o fronterizas. Foto de Francisco Rincón.

Camino intrincado

Para Gualberto Mas y Rubi, presidente Sindicato Unitario del Magisterio – Zulia (Suma- Zulia), no se trata de recordar a los pueblos indígenas el 12 de octubre. “La calidad educativa sigue siendo una deuda. El Estado venezolano no está contratando personal con el perfil pedagógico necesario. La formación especializada es indudablemente necesaria y estamos fallando en el componente docente. Nuestra educación no puede ser ensayo y error. Lo más importante cuando un niño, niña o adolescente va a la escuela es que aprenda”.

Y a sus docentes cada vez les cuesta más llegar a la escuela.

Para llegar a dar clases a estas comunidades rurales, indígenas o fronterizas, algunos maestros deben desplazarse desde zonas lejanas caminando, en transporte público, en mototaxis o colas. Para ellos existe una prima geográfica que otrora era significativa para sus ingresos, sin embargo, actualmente es menos de un dolar quincenal.

“Estamos trabajando si acaso para los pasajes y cada día tenemos más presiones y persecución. El Ministerio pretende que vayamos todos los días, pero es imposible con nuestros salarios de menos de 6 dólares. Estamos muy desmotivados y varios compañeros ya están pensando en dejar las aulas”, relató una maestra del municipio San Francisco.

Lea también: Manual de salud mental para docentes

Los educadores y el personal administrativo incluso tienen que reunir dinero por su cuenta para costear la logística y el transporte para asistir a los encuentros interculturales de asistencia obligatoria en otras escuelas organizados por la antiguamente conocida como Zona Educativa. “Es un maquillaje. Montan estas actividades para que la gente que está arriba crea que se está haciendo mucho, pero la realidad es otra”, comenta una maestra que ha sido amenazada por no asistir.

Una publicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reportó que Venezuela no tenía plataforma virtual, aula virtual, televisión, radio ni material impreso en lenguas originarias.

Maestras, maestros y profesores anhelan que la educación intercultural bilingüe no se reduzca solo a las actividades culturales, gastronómicas o deportivas.

Organizaciones como Kapé Kapé insisten en que una educación intercultural de calidad solo podrá ser alcanzada a través de la profesionalización del personal docente, la pertinencia cultural de la escuela en el contexto indígena, contar con infraestructura y equipos escolares adecuados y la implementación de políticas de seguimiento y mejoramiento.

♦

*Algunos nombres fueron cambiados para resguardar la identidad de las personas.

Francisco Rincón

Periodista corresponsal de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA) de Zulia.

También puedes leer...

Amnistía más allá de la excarcelación de adolescentes: obligación de reparar el daño

En Cecodap tenemos profesionales de Trabajo Social, ¿lo sabías? Te contamos por qué

Adolescente en Lara es excarcelado, falta Samantha Hernández

«Me sentía pequeña otra vez»: violencia simbólica en la transición universitaria

“Me robaron mi felicidad”: la niñez rota por una detención arbitraria

Niñez y adolescencia en contextos de tensión o crisis: 6 claves para una cobertura respetuosa y novedosa

“Por favor, señora, déjeme entrar a su casa”: niña pide auxilio en medio del bombardeo

El 3 de enero que no olvidarán

Temas Cecodap

Políticas de Cecodap

Medidas para prevenir y gestionar riesgos que comprometan a niños, niñas y adolescentes.

Políticas para la prevención de la explotación y el abuso sexual. En Cecodap tenemos tolerancia cero a la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Compromiso de Cecodap con la niñez y adolescencia, las familias, sociedad, otras organizaciones sociales y con su equipo de trabajo.

Mejorando juntos

En Cecodap queremos escucharte. Llena este formulario si deseas:

- Comentar sobre la atención recibida en Cecodap.

- Contarnos qué podemos mejorar.

- Informar cualquier maltrato, amenaza o conducta inapropiada de nuestro personal.

Contigo elevamos la esperanza